株式会社村田製作所では、独自のDX人材育成コースを設置するなど、個人の学びを組織に生かすための施策を実施しています。その施策の一部としてUdemy Businessを導入しており、その効果を最大化するため、2024年11月にはベネッセコーポレーションとの共同調査「組織学習と組織成果の関係性に関する調査」を実施しました(詳細は前回記事を参照)。今回は組織学習論の第一人者である安藤史江教授(南山大学 経営学部 経営学科)と株式会社村田製作所の鷹野正宗さん(ITビジネスエンジニアリング統括部 IT/DX戦略企画部 シニアマネージャー)をお招きし、村田製作所の取り組みの優れた点、この取り組みを題材にした研究の可能性などについて議論しました。聞き手はベネッセ教育総合研究所の佐藤徳紀研究員です。

お話を伺った方

(写真左から)

安藤史江(Fumie Ando)

南山大学 経営学部 教授

東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学,2000年3月東京大学より博士(経済学)取得。1999年4月より南山大学経営学部専任講師、ビジネス研究科准教授などを経て、2014年 より現職。専門は、組織学習論、組織変革論、人的資源管理 など。主著に、『コア・テキスト組織学習』(新世社,2019年,単著)、『組織変革のレバレッジ』(白桃書房,2017年,編著)など。

鷹野正宗(Masamune Takano)

ITビジネスエンジニアリング統括部 IT/DX戦略企画部 シニアマネージャー 兼 バリューチェーンDX推進部

シニアマネージャー 2016年、村田製作所の工場の製造技術者として入社。データ利活用を軸に品質改善とスマートファクトリーの推進を精力的に行い成果を出しながら、それらの活動を社内に広く伝えてきた。その後、経営戦略部へ異動し、「長期構想Vision2030」と「中期方針2024」のDX推進テーマの策定を主導し、2022年から同社のDX人材育成戦略などの体制を築いて稼働させ、2023年からは戦略と実行の部隊を情報システム統括部に移し、自身も引き続き全社のDX推進テーマを進めながら、ムラタらしいトランスフォーメーションの道筋づくりに貢献している。

佐藤 徳紀(Tokunori Sato)

ベネッセ教育総合研究所 研究員 博⼠(⼯学)。

2012年(株)ベネッセコーポレーションに⼊社、中学⽣向けの理科教材の開発を担当した後、2016年6⽉からベネッセ教育総合研究所の研究員に着任。企業内大学やアルムナイネットワークの立ち上げ、社内提案制度のPMOなどを経験し、現在は、社会人や児童・生徒を対象とした探究やチーム協働による創造性の研究、ならびに企業所属の従業員の学習に関する研究に従事。専門は、電気工学、科学教育、教育工学、創造性、組織行動。東京工科大学非常勤講師。

関連サイトはこちら。

INDEX(目次):

長期ビジョンを共有しつつ、各現場の底上げを図る村田製作所のDX人材育成

※敬称略

佐藤 安藤先生に組織学習についてアドバイスをいただく前に、鷹野さんから村田製作所(以下、ムラタ)におけるDX人材育成の概要をお話しいただけますか?

鷹野 はい。弊社は2030年までの長期計画である「VISION2030」と、3年ごとの中期方針に従ってDX戦略を推進しています。

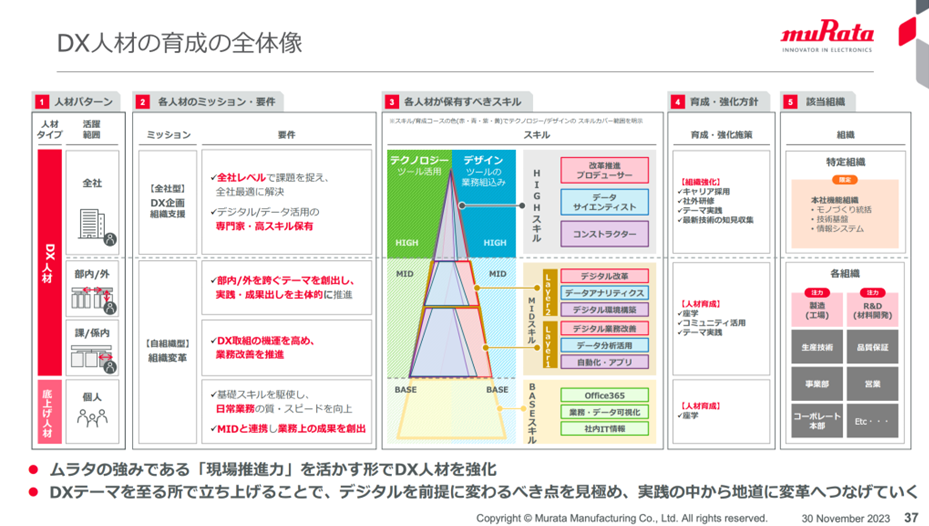

「VISION2030」では4つの経営改革の一つに「DXの推進」を掲げ、2024年度までの中期方針ではDX人材とITプラットフォームに戦略的投資を行うことを示し、DX人材育成の全体像を示しました(図1,2)。このような指針を社長から全社員に発信したり、我々のような責任者が国内外の各拠点に赴いてしっかりと伝え、浸透させるということを大事にしています。

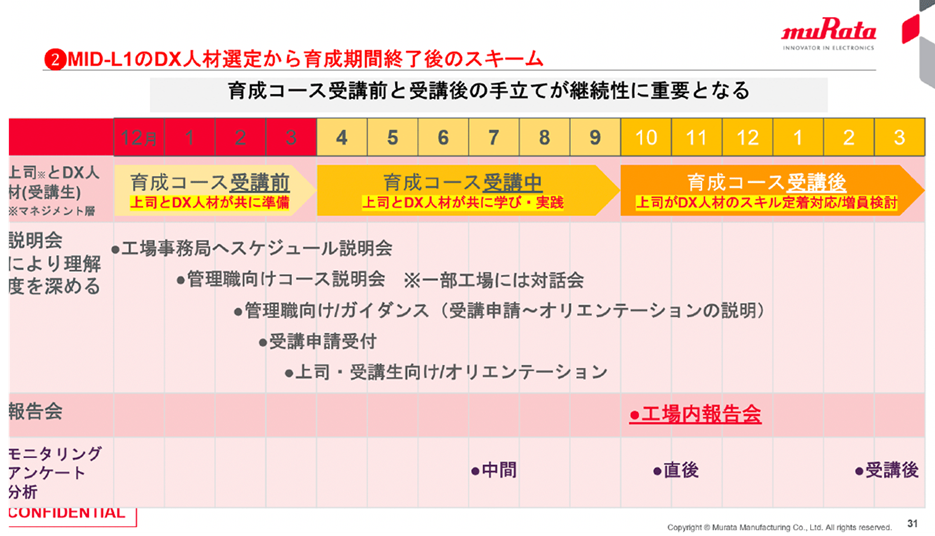

これまで特に注力してきたのが、製造拠点のDX人材育成です。私は全社のDX人材育成推進に責任を持つ立場ですが、こちらからの一方的な情報発信では現場の現実との乖離が生じてしまいます。そこで、各製造拠点に横串を刺して統括する「モノづくり統括部」とタイアップし、全国の製造拠点に事務局を設置、各拠点のトップと対話をしながら進めてきました(図3)。

そんななか、2022年からは各拠点の管理職が対象者を選抜し、DX推進のキーパーソンを育成するコースを実施しています。座学と実務上の具体的な改善テーマとを組み合わせて学習を進めていく点、受講者の上長も深く関与する点に特長があります。

上長には、受講者と一緒に学習目標を設定し、学習内容と進捗を把握すること、受講者の業務を調整して学習時間を確保することを求めています。それが功を奏し、受講者の95%が脱落せずに学習を終えています。

今年度から2027年度までの中期方針では、座学を中心とするDX人材に必要な基礎スキル獲得を先に終わらせた「Ready人材」を拠点内で育成するよう求め、Ready人材を対象にMID-DX人材の育成コースを設けています。彼らには、半年間かけて所属組織の課題を解決する実践的なテーマに取り組んでもらいます。その先のHIGH-DX人材の育成コースとして、MID-DX人材もメンバーに入れたプロジェクト体制で部門横断テーマに取り組む機会も提供しています。

プロジェクトには本社組織であるモノづくり統括部のメンバーがPMOとして入ってサポートし、成果を出しています。今後は本社組織の関与がなくてもできるよう、モデル製造拠点で新たな体制を作り、自律的な事例ができるかを試しているところです。その次の3か年では「DX」という言葉を使わなくても、現場で当たり前にDXが行われている状態をめざし、大いなる実験をしているところです。

時間をかけて“いつの間にか”変化していることが重要

佐藤 事例を聞いてどう思われますか?

安藤 DX人材育成について3年ごとの方針と計画を立て、少しずつレベルアップする形で動かれているのが素晴らしいですね。

というのも、組織の上の方が「変えなくちゃ」と考えることはすごく大事ですが、眼の前の仕事を抱える現場で、新しいことを「あれもやれ、これもやれ」と言われると混乱します。一気に変えるのではなく、みんなが気づかないうちにいつの間にかその方向に進んでいて、「前と働き方が変わったな」とか「こういうこと、やらなきゃいけないよね」といった納得感を持てることが大事なのです。

鷹野 この3年で、本社組織がPMOとして現場に横串を刺して進めてきたところは変化してきています。逆に、情報と学ぶ環境を渡すだけで組織の自発性のみに実施を任せている場合は変化に乏しい部署もあり、そこに課題を感じています。

安藤 変化できている組織では、それがどのようなところに表れていますか?

鷹野 育成コースを受講してMID-DXのレベルになった人材は、スキルの向上を自覚し、自信を持てるようになりました。ただ、自らプロジェクトを立ち上げたり管理職に働きかけたりして組織を変えていこうというマインドを持つには至っていませんね。

HIGH-DX人材に関しては、明らかに視座が高くなっています。それまでは「与えられた課題をやりました」というところにとどまっていたのが、その部門にとって何が大事なのかとか、自分たちがどう貢献できるのかといったことを話すようになるんです。リーダークラスが参加しているのですが、発言や行動が大きく変化しています。同時に本社組織からPMOに参加した、まだマネージャーにもなっていない人たちの発言や行動も大きく変化しており、「現場×本社」で人材育成の相乗効果も生まれていますね。

なぜDXの学習で視座が上がるのか?

佐藤 この話を聞かれて、どの点が気になりましたでしょうか?

安藤 今のお話を聞いて、御社の取り組みが本質的な効果を生み出しているということがわかりました。ただ、なぜDXを学んで視座が変わるのでしょう? 管理職研修のような、視座を上げることが目的の研修であればわかりますが、DXの研修はそういうものではないですよね?

鷹野 「本来のDXとは何か」について、弊社では組織のKGIやKPIが変わることだと捉えています。

社長もよくそういう話をするのですが、昔は紙の切符を駅員さんに渡して、手で切ってもらっていましたよね。それが今はデジタルになり、SuicaやICOCAで電車に乗るだけでなく商品も買えます。鉄道会社の顧客が変わり、KPIも変わったはずです。このように、組織の構造や役割まで変わるということが本来のDXなんです。そこまでを意識して社内に発信し、育成コースを実施することで、受講者の視座が変わるのだと思います。

安藤 多くの組織では、DXが小手先の手段として捉えられてしまい、経営側のイメージとのズレが生じてしまっています。ムラタさんの場合、「DXで組織を変えるんだ」という解釈をきちんと伝え、デジタルの技術だけでなく組織全体を見る経験をさせていることが大きいのでしょうね。

鷹野 現在の経営環境の変化を考えると、ムラタも組織の構造転換を真剣に考えなければいけない段階にあります。それもあって、単にDXを学ばせるだけ、というのでは社内で受け入れられないんです。組織としての成果につながる、価値のある取り組みを求められています。

安藤 その点、BASE、MID、HIGHといったいろいろなレベルでの学習が同時に展開されているというのも、すごく良いですね。一見バラバラなことをやっているように見えて、ベクトルが合っている。これらが有機的にシナジーを起こし、業績にも反映されるようになれば理想的です。

個人の学びが組織の行動につながるまでのハードル

佐藤 なるほど、素晴らしい取り組みですね。有機的にシナジーを起こすためには、どうすればよいと思われますか?

安藤 まだ変化が起きない部門もあるということでしたが、製造拠点での成果をぜひ広く共有していただきたいですね。「別に今のままで困っていない」という人も、他の部署ではこのようなことができたということを知れば、そこから学習が始まるはずです。

鷹野 全社的なDXに関連するイベントを年始に行ったり、過去から伝統的に行っている年2回の製造業務中心の全社向け技術事例発表イベントでも、DXに関する刺激や良い事例の共有などを行っています。機運は一定程度は高まってきていますが、全社アンケートでDXの推進度合いをモニタリングするなかでは、想定していたほど簡単には取り組みの輪は広がらず、大きな波を次々と作りだすには至っていないと思っています。取り組みが進まない理由として「我々には全体性を持って推進できる人がいない。できる組織はそういう人がいるから進められているが、今は準備しきれておらず難しい」となってしまいがちです。

安藤 よくあることですね。

鷹野 ただ、そんな人たちが何年か経ってから動きだすということもありました。腹落ちしたり、準備の整った環境ができるまでの時間というのも必要なんだな、と思っています。

安藤 おっしゃる通りで、動いていないように見えて、実はタイミングを見計らっているという人もいるはずです。「自分が使える組織資源がそろったら」とか「自分にもうちょっと味方がついたら」といったことを考えながら、次の機会を待っているんじゃないでしょうか。

むしろ、短期的な成果を求めすぎると「やりましたよ」という表面的なアリバイ作りで終わってしまい、期待した成果が出ないこともあります。時間がかかっても、自発的にやろうとする人を増やしていくことが大事ですね。

佐藤 先生の書籍でも解説されているマーチ=オルセンの学習サイクルモデルは、「個人の信念→個人の行為→組織の行為→環境の反応」という形で、個人の信念が出発点となって環境の変化に至ることを示しています。

今のお話は、個人の信念があっても行動が起きなかったり、個人が行動しても組織の行動にまでつながらないことが往々にしてあるということですよね。それはなぜでしょう?

安藤 一つは「仕組みが邪魔をする」ということですね。「どうせやっても変わらないんじゃないか」という状況では動けません。

また、事例を聞いてわかった気がしても、知識と実際の行動との間には大きな乖離があります。やろうとしても、どこから始めて良いかわからないんです。ムラタさんのように、本社が現場をサポートしてあげる仕組みがあると良いですね。

それから、現場の人にとってはいい意味での上からの強制力みたいなものが必要とされていたりします。その点でも、本社が現場を徹底的に支援するということが重要です。

鷹野 やっぱり横串を刺す機能は重要なんですね。

安藤 そうですね。ものすごく熱意があって自ら関係者を説得して回るような、すごいパワーを持った人にとっては不要です。でも、大抵の方はそこに難しさを感じています。「上が言った」という伝家の宝刀が力になるわけです。また、ちょっと困ったときに「あそこでアドバイスをもらえるよ」というのもすごく支えになります。権力によるサポートと情報によるサポートの両方が必要なんです。

共同調査により見えてきたこと

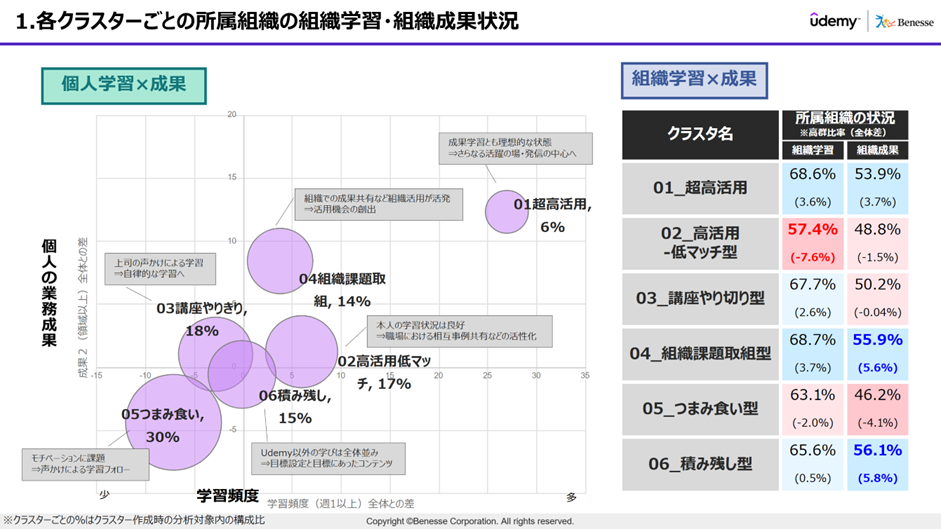

佐藤 昨年、村田製作所の鷹野さんをはじめとしたご協力のもと、貴社社員に共同調査を実施いたしました(図4、詳細は前回記事を参照)。安藤先生にも調査結果を見て頂いております。まず、鷹野さんから見て、調査をすることで何か見えてきたことはありましたか?

鷹野 組織の実態と比較する中でこのクラスタが実態と合うもの、合わないもの、わからないものがありました。これから、このクラスタを利用して、個人および組織への Push型のインプットを本社主導で実施していこうと考えております。どのような結果になるかをモニタリングしながら、このクラスタの確からしさの確認をしたいと考えております。

佐藤 今後に向けた課題や取り組みとしてはどんなことがありますか?

鷹野 最近では、プロジェクトを一般化し、組織に広げていく難しさも日々痛感しています。特に、最初にテーマや課題を自分たちで設定し、組織的な合意や準備を経てから取り組むことの大切さを感じています。知見のある人材が現場を理解し、的確にアドバイスできるかどうかが成功の鍵になりますが、そのノウハウやスキルをどうやって組織に広げていくか。トライ&ラーニングを重ねる中で、どうしたら現場で自律的に動ける人材を増やせるのか、また全体性と自律性のバランスをどのように取っていくのか――これは引き続き取り組んでいきたいテーマです。

安藤 現場の個人を出発点とした気づきや試みを、職場全体の課題へと広げていくことそのものが組織の学習が進んでいることを意味しますが、その変化の過程で鍵となる個人の自律性を組織として支える仕組みがあることが必要だと感じています。

企業の実践と学術的知見を組み合わせることによる組織学習の発展の可能性

佐藤 安藤先生と一緒に、ムラタ様の取り組みを題材に組織学習についての調査研究を進め、世の中に一石を投じることができればと思っています。今日のお話で、安藤先生が特に深めてみたいテーマはありましたか?

安藤 一番響いたのは、DXの講座を受けた方の視座が変わったというお話ですね。普通はそうならないですから。

また、視座が変わったことがその方の発言や行動からわかるというのも、すごく面白い点です。佐藤さんのご指摘の通り、多くの場合は信念と行動が切れてしまって、変化が起きないんです。ムラタさんの場合は組織のサポートがあって、信念を持った個人の行動を誘発している。しかも、その個人を組織として選抜しているのですから、それは組織の行動だとみなせますよね。

佐藤 受講者の方々が変化した要因を明らかにしたり、変わることのできる人をどう選抜するかといったことを研究テーマにするのも、面白いかもしれないですね。

安藤 企業さんの取り組みを見ていると、せっかく組織の学習へと発展しそうなことが、「この人がたまたまやったこと」と個人の学習に矮小化されてしまうことも少なくなく、それは、とてももったいないことと思います。そういった組織学習の芽をきちんと育てていったり、根付かせていったりするための知見を提供し、活用していただけるとうれしいです。

佐藤 そうですね。良い取り組みの芽を見つけたり、広げたりするにはどうしたら良いのか、そういった観点で組織学習の展開の仕方を模索できると良いかもしれません。

最後に一言お願いします。

鷹野 企業の現場でDXを進めるなかで日々直面するのは「抽象」と「具体」をどうつなげるかという課題です。例えば、佐藤さんや安藤先生から聞いたアカデミックな視点、理論やフレームワークを現場の課題や成功体験に当てはめていくことで、次の一手が見えてくる――そのような実感を持っています。

弊社では自律分散型経営という旗を掲げており、実際には「全体性」「自律性」「進歩性」の3つをどう両立させていくのかを常に考えています。この中でも特に「全体性」を入れていくことが、本当に難しいと日々感じています。それでも、試行錯誤の中で新しい動きが生まれたり、学びが組織全体に波及したりすることに大きな期待を持っています。この取り組みを含めた積み重ねが、個人や組織の成長、ひいてはDXの推進につながると感じています。

安藤 現場で素晴らしい取り組みが生まれても、個人の学びで止まってしまい、組織全体に広がらないことが多いのは本当にもったいないことです。せっかく出た「芽」をどう根付かせ、組織に広げていけるか、そのための知見や方法論をぜひ皆さんと共有できればと考えています。

論文や理論は、どうしても抽象的で難しく見えがちですが、実は現場とつなげていくことで大きな意味が見えてくることがあります。皆さんの実践と私たちの研究が結びつき、これまで取り組んできたことに自信を持てたり、お互いに新しい気づきを得られる、そんな協働ができればと願っています。

執筆者

佐藤 徳紀(Tokunori Sato)

ベネッセ教育総合研究所 研究員

博⼠(⼯学)。2012年(株)ベネッセコーポレーションに⼊社、中学⽣向けの理科教材の開発を担当した後、2016年6⽉からベネッセ教育総合研究所の研究員に着任。企業内大学やアルムナイネットワークの立ち上げ、社内提案制度のPMOなどを経験し、現在は、社会人や児童・生徒を対象とした探究やチーム協働による創造性の研究、ならびに企業所属の従業員の学習に関する研究に従事。専門は、電気工学、科学教育、教育工学、創造性、組織行動。東京工科大学非常勤講師。関連サイトは以下。

https://benesse.jp/berd/aboutus/member.html#0112

https://benesse.jp/berd/special/creativity/lp/