こどものウェルビーイングってなんだろう? 「こどもの声でハッとしたこと」 から考える、大人の関わり方

- INDEX

多様な人との対話を通じて、これからのウェルビーイングを探求する 「ベネッセ ウェルビーイングLab」 (以下 「ラボ」 )。ラボは、昨年度に実施した 「こどものウェルビーイング」 をテーマとするウェビナーで寄せられた 「こどもの自己肯定感には幼い頃からの親や大人の関わり方が大切」 「こどもの立場でウェルビーイングを考えたい」 という保護者の声を受けて、新たな試みを始めました。

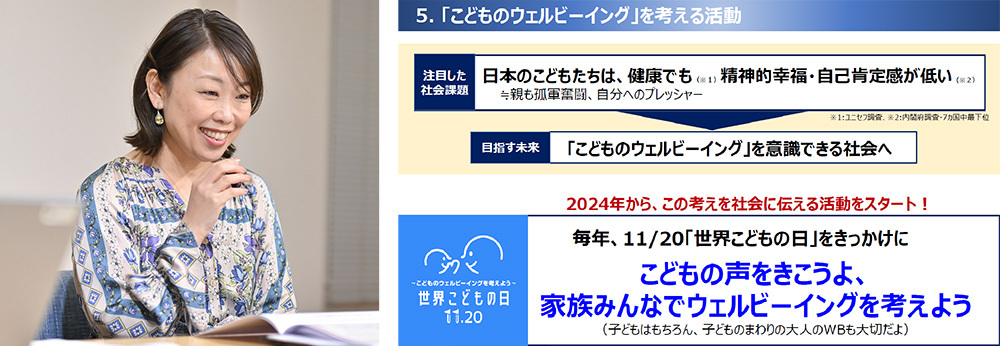

それは、毎年11月20日の 「世界こどもの日」 をきっかけとして、「こどもの声を聞こう、家族みんなでウェルビーイングを考えよう」 というメッセージを多くの人と共有しながら社会へとひろげていくこと。その最初の手がかりとして実施したのは、幼児から小学生の保護者を対象とする 「こどもの声でハッとしたこと」 アンケート。そこで集まった800人以上もの声から得たたくさんの気付きを元に、ウェルビーイング研究の第一人者である石川 善樹先生らを迎え、2024年11月9日にはオンラインフォーラムを開催しました。

こどものウェルビーイングってなんだろう?こどものウェルビーイングのために大人はどう関わればいいのだろう?対話の中で深めていったフォーラムの様子をお伝えします。

こどものウェルビーイングを取り巻く社会の今~家庭という場に希望を取り戻すために

フォーラムの冒頭、ラボのフェローとして活動にかかわる石川善樹先生(公益財団法人Well-being for Planet Earth代表理事)が登壇。今やあちこちで聞かれるようになったウェルビーイングという概念の全体像と共に、「主観的ウェルビーイング」 から考えるこどもと親のウェルビーイングについて、データを交えながらの解説がされました。

「日本では、今後の国の教育全体の方向性や目標を定める計画が5年に1度、政府によって策定されています。その最新の計画(令和5年に閣議決定された 「第4期教育振興基本計画」 )」 の中で、「日本社会に根差したウェルビーイング」 として、教育を通じてウェルビーイングを向上することはこれからの日本の教育全体のコンセプトともなりました。こうした動きから、ウェルビーイングという概念は(教育を受ける)こどもに対してどう高められるのか?という点でも注目され、今回のフォーラムにもつながっています」

「ウェルビーイングは直訳すると“よい状態”ですが、大きく2つのウェルビーイングがあり、学力や体力など(ある程度数値で見える化できるような) 「客観的ウェルビーイング」 と、生活満足度など個人の主観に基く 「主観的ウェルビーイング」 があります。個別には色々問題があるとされるものの、日本は前者は概ね高い・良い、とされる中で今日は主に後者、「主観的ウェルビーイング」 についてお話したいと思います」

冒頭のお話に続けて、今日のメインテーマである 「こどものウェルビーイング」 に関する気になるデータが共有されました。

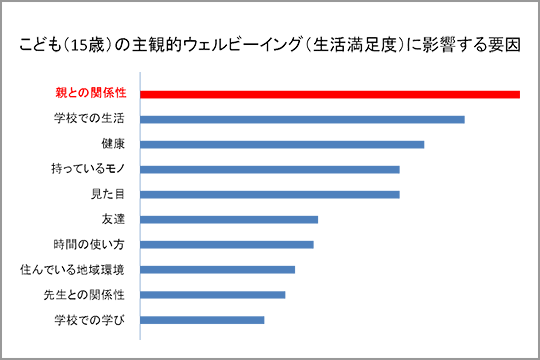

「主観的ウェルビーイングをみる際に主に用いられる 「生活満足度」 に関する世界的な調査で、さまざまな国のこどもたちの生活満足度に共通して影響する要因がいくつかありました。学校での学び、先生との関係性、友達はもちろん、思春期において重要性が増す 「見た目」 などもある程度の比重で関わってはいるものの、一番大きくこどものウェルビーイングに影響する要因は何か?それは、「親との関係性」 であることがわかりました。そして、別のある調査では、こどもたちに対する 「家族からのサポート」 という面で、日本は国際比較において相対的に低いポジションにあるのではないか?という結果もあるのです」

続けて石川先生からは、家庭のウェルビーイングを指し示すデータの紹介が続きました。

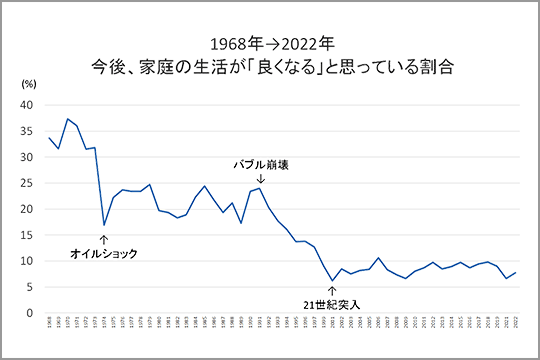

「一方で親側のウェルビーイングはどうでしょうか?内閣府が60年以上も前からとり続けている世論調査で、今後あなたの家庭の生活はどうなる?という質問に対して 「良くなる」 と回答する人は21世紀に入ってから7%前後と著しく低い数値で推移しています。このデータから言えることは、日本では実に9割以上もの人たちが、家庭の生活に希望をもっていない。しかも、その状態が50年以上もの長きにわたり続いている、ということです」

-

出典:OECD PISA調査より

-

出典:内閣府「国民生活に関する世論調査」

https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-life/gairyaku.pdf

こどもの主観的ウェルビーイングに大きく影響するのは 「親との関係性」 であり、日本のこどもたちは 「家族からのサポート」 実感が不足している可能性がある。そして、親たちもまた、「今後の家庭生活に希望を感じていない」 という実態。それが今の日本だとすると、こどものウェルビーイングに向き合うには何から始めればよいのでしょうか。石川先生は 「まず、家庭という場に希望を取り戻す必要がある」 と話しながら、その手がかりの一つとして、「希望は思わぬところに落ちている」 と思ったという1つのエピソードを笑顔で語りました。

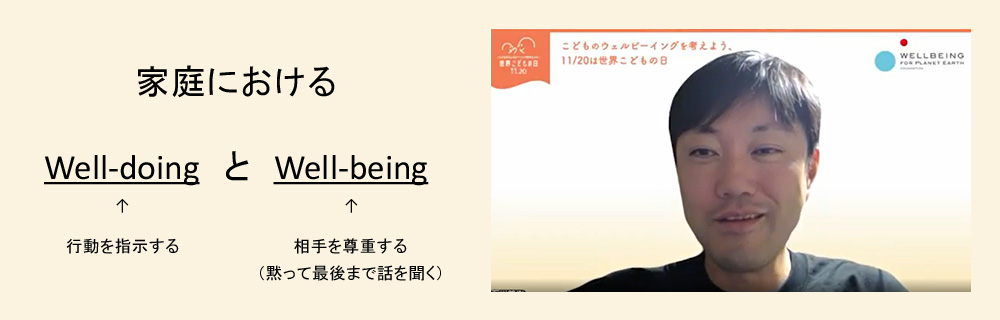

「先日、町を散歩していたときのことです。あるお寺で掲示されていた言葉を見て、思わず立ち止まりました。そこにはこう書いてありました。「人間を尊重するということは、相手の話を最後まで静かに聞くことである」 。わざわざ貼ってあるということは、どれだけそれが難しいのか、ということの裏返しなのでしょう。こどものウェルビーイングのためには、まずはこどもを尊重すること。今回ベネッセのラボがとったアンケートの声を見ても感じたことですが、こどもたちが幼いころはできていたはずが、大きくなってくるとどうでしょう?つい 「ああせい、こうせい」 と私たちは言ってしまいがちですよね。ウェルビーイング(Well-being)以上に、行動を指示(Well-doing)するだけになっていないか?まずは振り返ることがそのスタートかもしれません」

そして、国連が定めた11月20日 「世界こどもの日」 のテーマにふれた上で、こうしめくくりました。

「今年のこどもの日のテーマは、「Listen to the future~未来の声を聞こう」 だそうです。こうした機会にこどもの話を聞くこと。こどもを尊重すること。そのためには、話を最後まで黙って聞くこと。そうしたことが、こどもの未来、ひいては家庭の未来をも形作っていくのではないでしょうか」

「こどもの声でハッとしたこと」 800人以上もの保護者アンケートから見えたこと

続けて、これまで日本やインドネシアで幼児から小学生を対象とするこどもたちの教育に携わってきた、ラボの豊泉 桂子(ベネッセホールディングス 執行役員、ベネッセ ウェルビーイングLab所長)が登壇。ラボの設立や活動を紹介した後、フォーラムに先立って実施した幼児から小学生の保護者アンケートの共有がなされました。

「ベネッセはラテン語の 「bene(よく)」 と 「esse(生きる)」 の造語(英語ではwell-being)からなる企業哲学 「Benesse(よく生きる)」 をそのまま会社名とした会社です。人が誕生する手前の妊娠・出産期から、人生の最期の時間まで、どうしたら人は 「よく生きる」 ことができるのか。それを追求し、お手伝いをしてきた企業として、これからの 「よく生きる」 、ウェルビーイングを考え、よりよい世界づくりへとつなげるためにラボを設立しました。ラボは現在、ウェルビーイングにまつわる情報を発信して“広げる”活動と、たくさんの方との対話を通じて“深める”活動をしていますが、今日は“深める”活動の1つとして、「こどものウェルビーイング」 というテーマでみなさまとご一緒に考えていきたいと思います」

着目したのは、日本のこどもたちは健康であっても精神的幸福度や自己肯定感が低い(※1)という社会課題。もっと多くの人が 「こどものウェルビーイング」 を意識するための手がかりとして、今年実施したアンケートで集まった声には多くの発見があったといいます。

※1:内閣府調査(2019年)・欧米など6カ国との比較で最下位

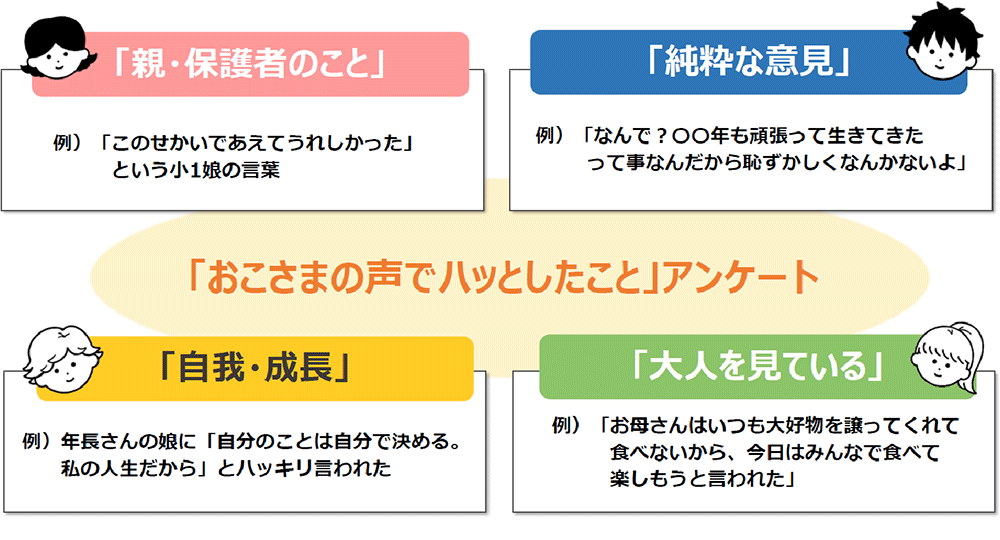

「今回、800人以上もの保護者の方から寄せられたそのすべての声を拝見し、本当にたくさんの気付きがありました。声の一つひとつをご紹介したいところですが、ラボのWebサイトでもご覧いただけるよう掲載していますので、ここでは全体としてどんな声があったのか。見えてきた4つの傾向を元に、この後のディスカッションの中で深めていきたいと思います」

こどものウェルビーイングに影響する、大人のありかた・家族の過ごし方

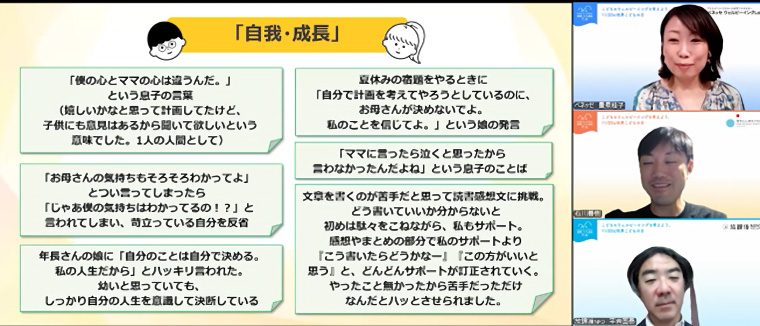

豊泉から声の紹介と感想が語られた後は、アンケートで寄せられた 「こどもの声」 から気づいたこと、感じたことについて。石川先生、フォーラムを共同開催している放課後NPOアフタースクール 平岩 国泰さん(特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 代表理事)も交えた対話の時間では活発な議論が交わされました。

豊泉:「こどもの中にいつしか育まれた自我や成長への気づきなど、こどもの声を聞いてハッとした、という保護者の方の声が非常に多くありましたが、ご覧になってどう思われましたか?」

石川:「そもそも、どれだけみなさんこどもの話を聞けているのだろうか、ということを思いますね。小さい時は歩くだけで 「すごいじゃないか!」 となっていたのが、いつしか“当たり前”になってしまう。そして、他の子がなんとなくよく出来ていそうに見え、その次はわが子と比べて見てしまう。その大前提として、こどもの話を聞く、という機会そのものが少ないように思えます」

豊泉:「親御さんは少しでもその子を伸ばしてあげたいという思いから、できていないことがもっとできるように。行動を指示するWell-doingへと傾いてしまうのかもしれませんね。まずはこどもの声を聞くことが大事だとして、どういう風にしたら自我や成長を促すような関わりが大人としてできるのでしょうか」

石川:「それがうまくいかないから人類は苦しんでいるのだと思います。でも、「こどものため」 というときは大人の欲望の押し付けになっていることも多いですよね。本来、あっちにいったり、こっちにいったりしながら人は学び・育つものだと思います。そうなると、「こどものため」 と 「こども側の立場」 、この難しいバランスをどうとるのか?を親は問われているのだと思います。そしてもう一つは、「家族を長い視点で見る」 こと。近い世代だとその近さゆえに反発してしまうこともあります。「こどもが言うことを全く聞かなくて・・」 というときは、思い通りにならなくても長い目で見てとにかく言い続けること。ある人から言われたんです、「きっとそれは孫には届くはずだから(笑)」 と。こどもに伝わらなくても、言い続けていればいつかは伝わるかもしれない。家族の歴史はらせん状につくられる、そうイメージしてみるといいかもしれません」

豊泉:「大人とこどもは違う人間、という前提のもと、時には 「少しひいてみる」 ことが大切なのかもしれません。もう一つ、こどもは 「大人をよく見ている」 ということも今回とても印象的でした。そうだとして、大人のふるまいについて実体験からのアドバイスは平岩さん、いかがでしょうか?」

平岩:「放課後を過ごすアフタースクールを展開していると、こどもってめちゃくちゃお父さんとお母さんのことを話してくれます。なので、我々は実はけっこう親御さんのことを知っています(笑)。そして、大人はやるべきことをたくさんこどもたちに話す、というよりもWell-doingで 「指示」 していますが、こどもたちはちゃんとそれを 「わかっている」 。「だけどできない」 ことが多くあるように感じますね。大人がまずはそれを理解する姿勢でいることも大事だと思います」

石川:「大人がどう生きているのか?はこどもたちにきちんと伝わってしまっているのだと思います。今回のアンケートを見て改めて感じたのは 「人間は弱い」 存在だということ。それがこどもにちゃんと伝わることも大事。親が取り繕うことなく素直に話すことで心つながる対話ができるんじゃないかと思いますね。」

豊泉:「さきほど、こどものウェルビーイングに影響が大きいのは親との関係性で、日本はそれが十分ではないかもしれない、というお話もありました。それでいうと、日本の大人たち、親御さんは本当はみなさん 「こどもにきちんと向き合いたい」 と切に願っているけれど、圧倒的に忙しすぎるということを感じます」

石川:「単純化して考えてみると、親子が一緒に過ごす時間が少ないんじゃないかと思います。例えば、一緒にごはんを食べる時間。イタリアとかだとそれこそめちゃくちゃ長かったりしますが、みなさんはどれほど時間をかけているでしょうか?家族で一緒に過ごす時間、その量が増えることで結果として関係性の質にもつながってくるんじゃないか、そう感じます」

豊泉:「親御さん達にインタビューすると、忙しい中でもこどもたちに習い事やイベントなど 「もっと体験させてあげなくては」 という思いに捉われているケースをよく目にします。一方で、こどもたちからは 「なにもしなくても一緒にいたい」 という声も多くあります。そういう声を受け止めながら、親子でただゆっくり過ごす。そうした何気ない時間の価値に気づけるといいな、と改めて思いますね」

さまざまな気づきと共感がひろがった対話の時間。この後、イベントの後半ではさらに 「こどもの声の聞き方」 をテーマとして、対話を通したその実践法が話し合われました。その様子はレポートの後編記事でご紹介します。

- 記事中でもご紹介した、「こどもの声でハッとしたこと」 アンケートで集まった声をWebサイトで掲載している他、「ベネッセウェルビーイングLab」 公式noteでもご紹介しています。

- ウェルビーイングに気づき、考えるための対話ツールも無料で公開!