EPISODE

人と社会の

「Benesse(よく生きる)」

をめざして

ベネッセのフリースクールが10月開校。自分らしくいられる場で

「未来の可能性を拓く」

「未来の可能性を拓く」

中学生高校生学校教育社会課題

ベネッセ高等学院 学院長

上木原 孝伸

学びの多様化や不登校者数の増加を背景に、株式会社ベネッセコーポレーション(以下「ベネッセ」)は、2025年4月に開校した通信制サポート校「ベネッセ高等学院」に続き、10月に中学生向けのフリースクール「ベネッセ高等学院 中等部」を開校。 “家でも学べて基礎から身につく学びのサードプレイス” をコンセプトに、「学びにまっすぐ向き合う」フリースクールとして、生徒たちが自分らしく学び、将来の可能性を大きく広げることを支援していきます。

ベネッセ高等学院の学院長である上木原に、その特長について話を聞きました。

不登校という事象の真の課題を解決したい

- ―

- まず最初に、ベネッセがフリースクールを開校する理由・背景を教えてください

- 上木原

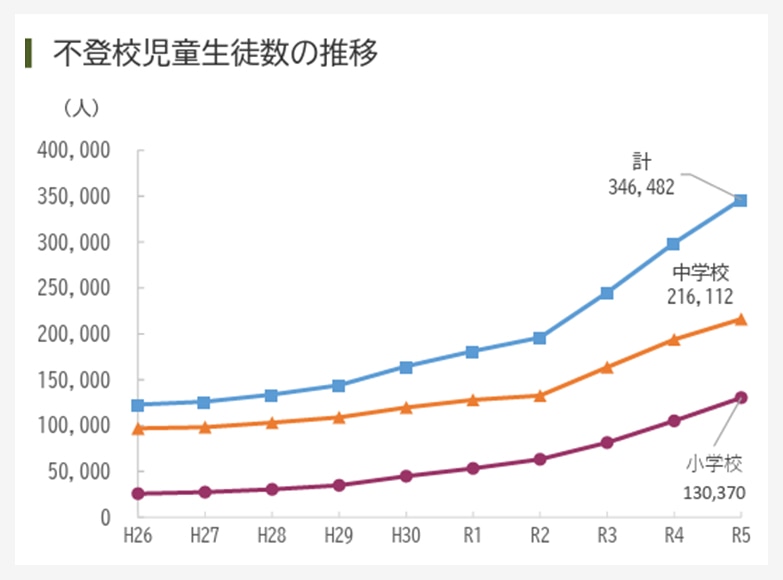

- 教育事業に携わる企業として注視していたことの一つに、日本の児童・生徒の不登校者数が増加しているという現状があります。

コロナ禍以降、不登校・不登校傾向の児童・生徒が増加

- 上木原

-

学校に行きにくくなる理由としては、中学生では、勉強がわからない、生活の乱れ、友だち関係、が上位にあがります。また、学校教育では扱わないような学びに興味がある、学校に行かずともYouTubeなどを活用し学ぶことができる、といった学びの多様化も背景にあると思います。

そんな中、ベネッセが提供する通信教育「進研ゼミ」の受講者や、今年4月に開校した「ベネッセ高等学院」の生徒や保護者のかた、不登校のお子さまを持つ保護者のかたから、ベネッセのフリースクールを希望する声が多く届きました。

ベネッセには、長年工夫を重ねてきた教材開発力や、子どもたちに寄り添う進路支援といった独自の教育ノウハウがあります。また、企業理念に、社名でもある「Benesse=よく生きる」(ラテン語の「bene『よく』」と「esse『生きる』」を一語にした造語)を掲げています。ノウハウも活かしつつ、「よく生きる」ための学びを創造していきたいと考え、フリースクールの開校を決意しました。

- ―

- ベネッセのフリースクールの特長を教えてください。

- 上木原

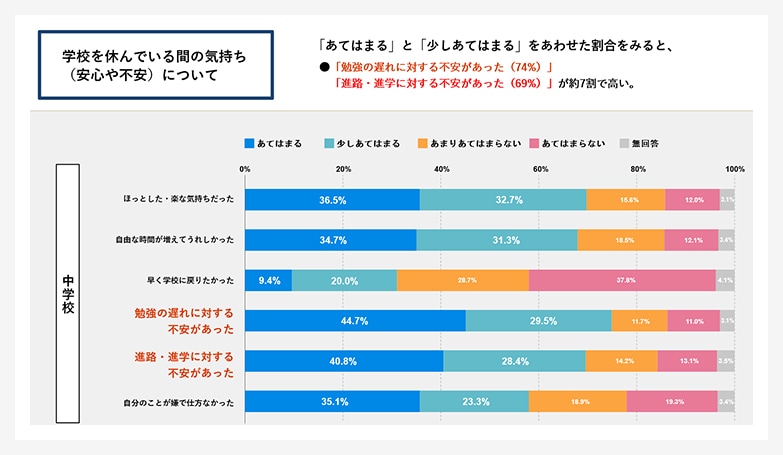

- 不登校になると、学習機会を確保できないこと、勉強についていけなくなることを不安に思われる保護者のかたやお子さまは多いです。しかし、しっかりと学ぶことができるフリースクールというのはあまりないのが現状です。ベネッセはこれまで教育事業に携わってきた実績もあるので、そのような不安に応える「学びにまっすぐ向き合う」フリースクールをつくりたいと考えました。

学校を休んでいる間の気持ちとして最も多いのが、勉強の遅れや進路・進学に対する不安

- ―

- コンセプト「家でも学べて基礎から身につく学びのサードプレイス」にもその姿勢が表れているように思います。

- 上木原

-

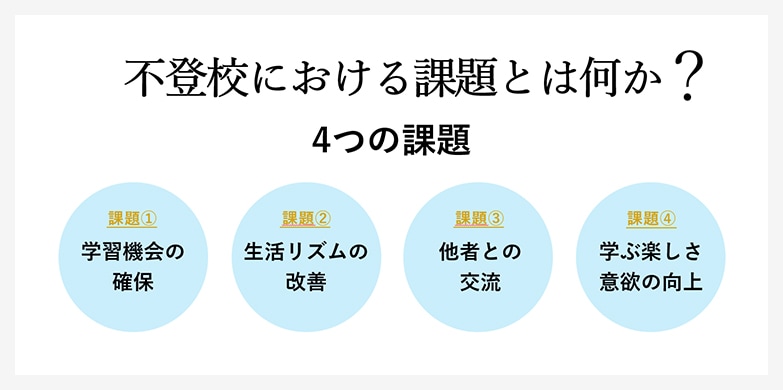

はい、「学びにまっすぐ向き合う」の意味を込め、「基礎から身につく学びのサードプレイス」としました。不登校は事象であり、解決すべきことではないととらえています。事象の裏にあること、不登校になったときにどんな課題・困りごとがあるのか、それこそが解決していくべきことだと思います。保護者のかたのお話をうかがったり、様々なデータを分析したりした結果、私たちは、不登校の背景には大きく4つの取り組むべき課題があると考えています。

課題として、一番不安に思われていることは「学習機会の確保」、ただしそれを支えるために欠けてはいけないこととして「生活リズムの改善」「他者との交流」「学ぶ楽しさ・意欲の向上」をあげています。これらの課題に対して、学びのプログラムを提供していきます。

自分に必要なプログラムに個々のペースで取り組むことで、

学びの意欲が育まれていく

- ―

- 例えばどのような学びのプログラムがありますか?

- 上木原

-

ベネッセはこれまで、通信教育という、遠隔で子どもたちに教育を届ける事業を行ってきました。いかに子どもたちに学びを楽しく届けるか、どうやって意欲を引き出すか、を考え抜いてきたことで蓄積された知見や教材をプログラムに活かしています。

例えば「学習機会の確保」においては、学習習得状況が様々である生徒一人ひとりが、状況に応じた学習に取り組めることを重視し、「進研ゼミ√Route Be」という教材で、個別最適な内容を学べるようにしています。まずチェックテストで自身の状況を把握し、それに応じて、小学校の内容までさかのぼり、自分のペースで学習することができます。また、得意な分野については、高校の内容を先取り学習することもできます。

子どもたちが不登校になる理由が、生きづらさや強いストレスであることは少なくありません。そのため、メンタル面の安定も欠かせないことです。クラス担任の先生に加え、「赤ペンメンター」(※1)という悩みなどを相談できる存在の二人体制で、一人の生徒を支えます。

また、「学ぶ楽しさ・意欲の向上」のために大切なことは、ありのままの自分を受け入れ、自分の「好き」や興味に気づき、自分はどうありたいかを考えることです。そのことが、学ぶ楽しさや意欲の高まり、自分らしい進路選択にもつながるのではないでしょうか。こういったプロセスを楽しみながら体験していける「みらいキャンパス」というレッスンもあります。

- ―

- ありのままの自分を受け入れるとは?

- 上木原

- すでに開校している、高校生対象の「ベネッセ高等学院」にも、自分について考えるレッスンがあります。受講したある生徒は、「落ち込んだときに、以前は自分に対して、元気出せ!と思っていたけれど、今は、落ち込んでいる自分をそのまま受け止められる」と。そのままの自分をしっかり見つめられるようになることは大きな一歩だと感じています。

学びの場と、学ぶ楽しさを取り戻す

- ―

- 中等部は2025年10月に開校しますが、生徒たちにとってどのような場でありたいか、改めて聞かせてください。

- 上木原

-

私は生徒たちに、ベネッセ高等学院 中等部を「自分らしくいられる学びの場」だと感じ、「学びって楽しい」という気持ちを取り戻してもらえたらと思っています。

そしてこの学院は、「見つめる(自分軸をもつ)、つながる(仲間とつながり様々なことに触れる)、決める(自分の未来を自分で決める)」ことができるようになってほしいという思いを持っています。中等部はその礎を築く大切な段階です。

子どもたちに、楽しい学びを届けることを追求してきたベネッセだからこその知見も活かし、生徒や保護者のみなさまとともに、これからも学びにまっすぐ向き合っていきたいです。

- ※1「赤ペンメンター」は ㈱ベネッセコーポレーションの登録商標です

- 上木原 孝伸(Takanobu KAMIKIHARA)

- 教育企業で講師として17年間教壇に立ち教科指導や教室運営に携わる。その後、通信制高校の開校準備に参画し、副校長を務める。さらに、発達特性のあるお子さまとご家庭に適した環境を提供するコンサルティングサービスの責任者を経て、ベネッセコーポレーションに入社。ベネッセ高等学院の学院長を務める。

撮影:デザインオフィス・キャン ※ご紹介した情報、プロフィールは2025年7月取材時のものです。

「よく生きる」

「よく生きる」