未来へとつながる 「こどもの声を聞く」 ためにできること ~専門家・NPO・企業の視点から~

- INDEX

多様な人との対話を通じて、これからのウェルビーイングを探求する 「ベネッセ ウェルビーイングLab」(以下 「ラボ」 )。毎年11月20日の 「世界こどもの日」 をきっかけとして、 「こどもの声を聞こう、家族みんなでウェルビーイングを考えよう」 というメッセージを、多くの人と共有しながら社会へとひろげるためにラボは活動を始動。その一環として、2024年11月9日にオンラインフォーラムを実施しました。

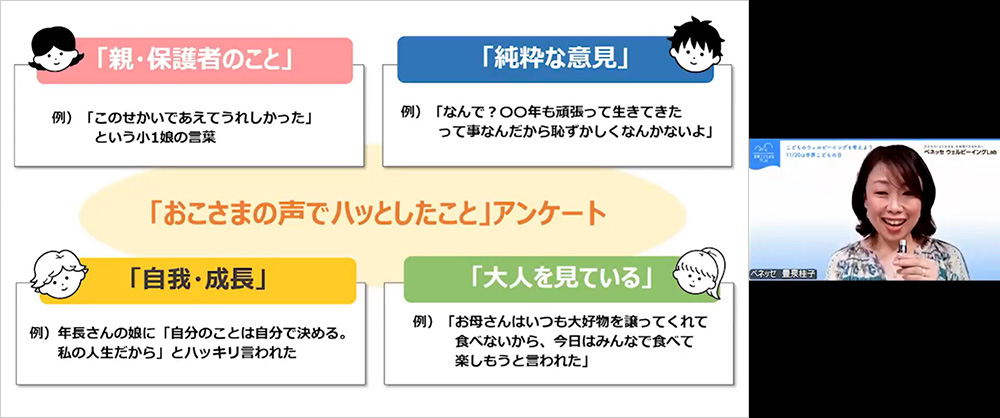

ウェルビーイング研究の第一人者である石川 善樹先生らを迎えて始まったフォーラムの前半では、こどもを取り巻く社会や家庭の概況を振り返ったのち、「こどもの声でハッとしたこと」 アンケート結果を元に、大人のあり方を議論の中で深めていきました。

フォーラムレポート第2弾では、実際に 「こどもの声を聞くためにはどうしたら?」 「こどもの自己肯定感をあげるには?」 など、参加者からの質問に対し、専門家・NPO・企業の多様な視点から具体的な実践法へと迫った後半の様子についてお伝えします。

こどもの声を尊重する居場所を、こどもと大人で 「ともにつくる」

「こどものウェルビーイング」 は、家庭や学校、地域でどのようにして高めることができるのしょうか。

フォーラムの冒頭では、石川 善樹先生(公益財団法人Well-being for Planet Earth代表理事)から、こどものウェルビーイングには 「親との関係性」 が大きく影響することなど、データを交えたさまざまな示唆に富むお話がされました。続いて、ラボ所長の豊泉 桂子(ベネッセホールディングス 執行役員、ベネッセ ウェルビーイングLab所長)より、幼児から小学生の保護者800人以上から寄せられたアンケートで見えたこどもたちの声の傾向を紹介。そこから、こどものウェルビーイングのために大人はどうあるべきか、対話の中で掘り下げるうちに、こどもの成長につれWell-being(ウェルビーイング)よりもWell-doing(ウェルデューイング)、つまり 「行動指示」 になりがちである現状や、多忙な毎日の中で、こどもの話を聞く機会そのものが少ないのでは、などの問題提起がされました。

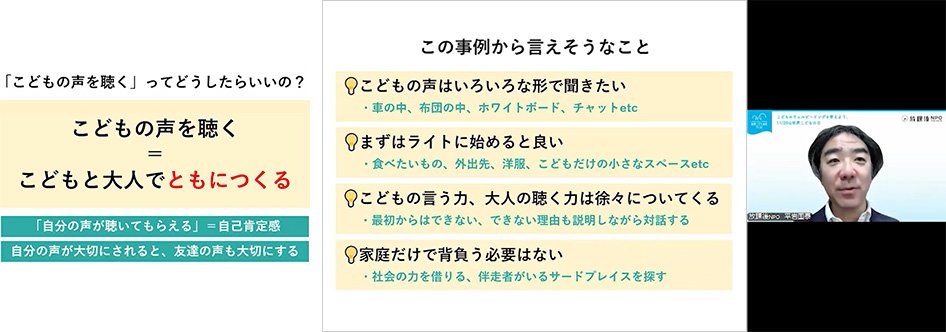

後半パートでは、フォーラムを共同開催した放課後NPOアフタースクール 平岩 国泰さん(特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 代表理事)が登壇。こどもの声を聞くことの重要性や居場所作りの知見から見えた、こどもの声の聞き方のヒントが提示されました

「こどもの声を聞こう、といっても決して“言いなりになる”ということではありません。こどもたちの声を尊重した居場所づくりを目指すアフタースクール運営の中では、こどもと大人で 「ともにつくる」 ことを大切にしています。そしてビジョンをこどもたちにも共有しながら、具体的な手法として、日常的に一人ひとりが声をあげ、ルールづくりや季節ごとのイベントもこどもたちが主体となって考え、実施する仕組み作りに力をいれてきました。大人たちの役割は、あくまでその“伴走者”。そう徹して関わるようにしたことで、少しずつこどもたちの主体性が育まれ、(自分の声が取り入れられることで)自己肯定感も高まり、友達の声もまた大切にする。そんな姿があちこちで見られるようになってきました」

Q&A:こどもの声を聞く、自己肯定感を上げるためのポイントや実践法とは

その後、参加者から寄せられた質問に応える形で、3人の登壇者たちによる対話が繰り広げられていきました。

- Q.こどもの声の聞くにはどうしたらいいの?

-

平岩:「これは年齢によっても変わりますよね。幼児から小学生ぐらいだとまだ言語化や自己表現が難しいでしょうし、中学生や高校生ぐらいになってくると今度は思春期や反抗期で親にあまり話したがらない、ということもありがちです」

豊泉:「幼いうちは特に 「言葉にならなければ違う表現でもいい」 のだと感じています。例えば、自分の気持ちを紙にぐるぐると絵で描き、色で表現をすることもその一つの方法ですし、こどもたちの気持ちを感じとるのにとても効果的なのはスキンシップ。小さいうちはたくさんぎゅっと抱きしめて、年齢が進んでハグが難しくなったら、肩をくっつけて横にいるだけでも十分。親子ならばなおさら、言葉にならなくても通じ合う表現やコミュニケーションを大切にできればと思います」

石川:「直接話すのが難しい年頃にさしかかったら、間接的に声を聞くことも有効な方法だと思います。成長すると次第に周りの目が気になって本音で話す機会が限られ、思春期の女の子たちなどは特にウェルビーイング度が下がるともいわれています。そうした時に、自分の家や学校だけではなくいろいろな居場所があること。二度と会うことがないような一期一会での対話の場の方がかえって本音がでやすい、ということもあります。とにかく、いろんなトライをしてみるといいですね」

- Q.こどもの自己肯定感をあげるには?

-

平岩:「自分に自信がもてない様子のこどもが心配。そして、親である自分もまた自己肯定感が低いがどうしたらいい?というお悩みの声もありました」

豊泉:「自分自身の原体験として今でも覚えているのは、小学生のときの先生から、のびのびと挨拶をすること、そして字が大きいことをほめてもらったこと。それが自分の中で自信となり、なにかが変わったように感じています。成績や優劣の比較ではない 「その子ならではの良さを認めてくれる大人」 が家庭に限らずどこかにいること、が大事なのではないでしょうか」

石川:「人はいつ自分に自信をもつのか?と考えたときに、例えばですが、野球選手の大谷翔平さんを見て 「よし、自分もできるぞ!」 とはなかなかならないですよね(笑)。自分と何か共通する人、それは骨格など見た目も含めてですが、何らかの自分と似た部分があって、年齢も近しい人がいきいきしているのを見たとき、人は 「自分もできるかもしれない」 と感じます。そのためにはなるべく、色々な人を見ること。いろんな居場所があると、結果的に多様な人を見る機会が増えるのがいいと思いますね」

- Q.こどもを巡る大人同士の考え方があわないときは

-

平岩:「夫婦間で子育ての方針が違う、学校の先生、学童職員など大人同士の意見が合わない…こうしたことも、ありがちな悩みだと思いますが、いかがでしょう」

豊泉:「先ほど平岩さんから、こどもたち同士がルールをつくるとき 「考えや意見が違うときは話すことを大切にする」 といったお話がありましたが、それは大人にも当てはまるヒントだと思いました。そしてこういう時こそ、こどもの声に耳を傾けて(こどもの意見から)大人が学ぶのもいいのではないでしょうか」

石川:「非常に難しい問題。そこには文化も影響していると思います。フランスなど欧米はきっちり結論を出すことがのぞましいとされます。しかし日本は和を尊び、あいまいにして結論をださない、という文化があります。違うものは違うでいったん置いておく。すると、時間がたつとなんとかなっていることもあって、それってある意味すばらしい調和の形じゃないかと思います。ということで、違う考えがあったら無理やり戦わない。時間にゆだねてみる、それも一つの解決法かもしれません」

- Q.家庭や学校で困りごとを抱えるこどもたちにどう関わる?なにができる?

-

平岩:「居心地がいい場所が家庭や学校にない場合は、サードプレイスとなる別の場所があってもいいんじゃないかと。非常に強くそう思いますね」

石川:「前提としてお伝えしたいのは、すべてのこどもには必ず可能性があり、そして、それを認識してサポートしてくれる大人もどこかにはいる。さきほどのベネッセ 豊泉さんのお話の最後にもあったように、困りごとを家庭だけで抱え込むのではなく、社会でこどものウェルビーイングを育てる、という意識が大切だと思います」

多様な観点から意見を交わし、終始和やかな議論の中でたくさんの考え方や接し方のヒントが提案された時間となりました。

こどもの声を聞き、思いを交わしあいながらウェルビーイングを社会へとひろげる

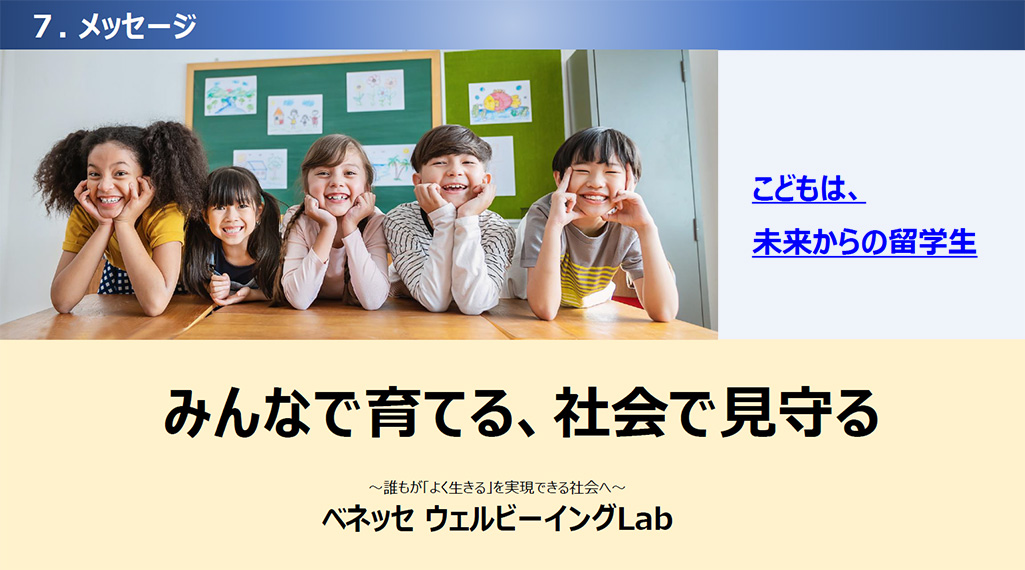

最後に、それぞれの登壇者から 「こどものウェルビーイング」 に関心の高い参加者に向けたメッセージが語られました。

平岩:「こどもの声は大事。そう思っていても普段はなかなかできない、という方も多い中で 「世界こどもの日」 などをきっかけにそれを思い出すことが大切。たくさんの場所で声が聞かれて、そのシーンが社会にひろがれば、きっとそれがこどものウェルビーイングへとつながっていくのではないかと思います」

石川:「わたしたち人間は弱いので、どうしても世間の声、自分から遠い人たちの声を聞いてしまいがちです。毎週土曜日の夕食に家族で次の一週間をどう過ごすか、話し合うことを長年続けている友人がいるのですが、世界こどもの日のテーマは「Listen to the future~未来の声を聞こう」です。まずは近しい人、こどもの声を聞いて、遠い未来ではなく、近い未来から話し合ってみてはいかがでしょうか。そして、どんな状況に置かれたこどもでも、ウェルビーイングへの道は必ず開いています。すべてのこどものウェルビーイング実現に向けて、大人である私たちは変に繕うことなく自然体の自分をさらけ出しながら、一方でこどもたちの声をしっかり聞くことを意識したいと考えます」

豊泉:「日本とインドネシアでこどもたちの教育に携わり続けてきましたが、こどもたちの眼差しや声は本当にキラキラと輝いていて元気をもらいます。こどもたちの声を聞きながら、大人も忘れていたキラキラをひっぱりだして、自分という存在に気づきあい、思いをかわせたらと感じます。そして、こどものウェルビーイングというテーマを社会にひろげながら、みんなの力でそれを実現できるように。これからもメッセージを届けていきたいと思います」

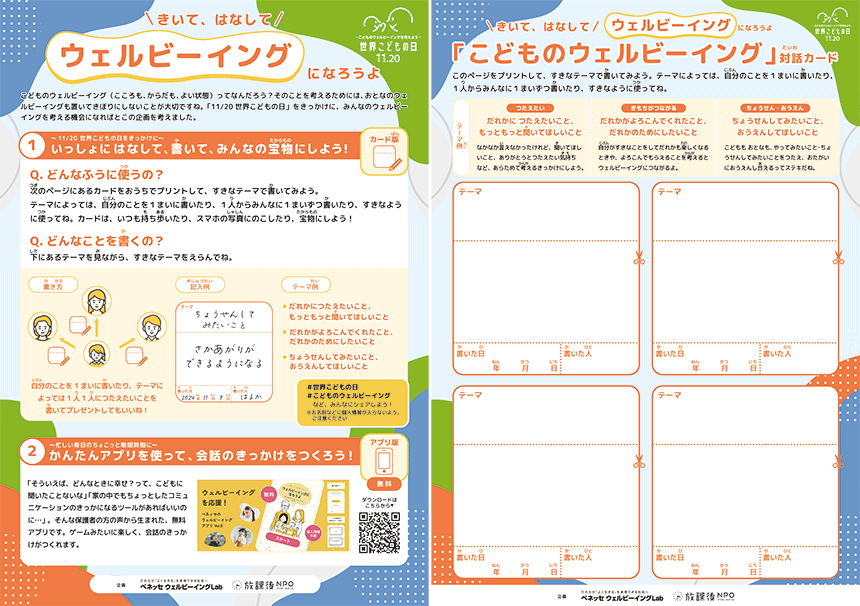

- [無料で公開:ウェルビーイングのための対話ツールはこちら]

-

\きいて、はなして/ウェルビーイングになろうよ<カード版>

終了後、参加者からは 「毎日の忙しさに追われて、こどもの話を最後まで聞いていないことが多かった」 「大人が指示するのではなく、こどもの話を聞くこと、声にならない気持ちを感じ取ることを大切にしていきたい」 といった感想が寄せられ、さまざまな気づきが生まれながら、こどもとの関わり方について考える機会となったことが窺われました。

すべてのこどもたちのウェルビーイングの扉が開かれる未来に向かって。ラボの活動はこれからも続いていきます。

- 記事中でもご紹介した、「こどもの声でハッとしたこと」 アンケートで集まった声をWebサイトで掲載している他、「ベネッセウェルビーイングLab」 公式noteでもご紹介しています。