株式会社東邦システムサイエンスは、金融系・通信系を中心とした受注ソフトウェア開発、およびコンピュータ運用管理業務を手がけるIT企業です。自律的な学習文化の醸成と資格取得の促進を目的として、Udemy Businessを活用した社員教育を実施しています。今回は研修と社員教育を担当する人財開発本部 人財開発部 人財開発課の濱田さん・野田さんに、社員の学びを促すための具体的な施策や導入によって社内に生じた変化、今後の展望について伺いました。

INDEX

受講者数名からスタートし、今ではおよそ200人が学ぶ組織へ

東邦システムサイエンスは、金融業界を中心としたシステムの開発・保守を行う企業で、近年は通信業界をはじめ幅広い分野へ事業を拡大している会社です。人財開発本部 人財開発部 人財開発課に所属する濱田さん・野田さんは、社員研修の運営と資格取得の支援を主な担当業務としており、Udemy Businessの活用促進・管理・運用も行っています。

Udemy Businessの導入背景には、中期経営計画における人的資本経営の実現に向けた人財育成基本方針があります。社員の持続的な成長を促進するために2021年から導入を開始しました。導入当初は社員の自律学習を目的とし、数名から利用を開始。徐々に資格取得や新入社員研修などの人材育成にフォーカスした目的も加わり、今では約200名がUdemy Businessを活用した学習を進めています。

「ライセンスは新入社員や一部の開発部員には必須で付与し、それ以外は挙手制で付与しています。挙手制では月に1時間半の学習が継続できることを一つの条件としています」(濱田さん)

社員は業務時間内・時間外のどちらでも自由に学ぶことができ、クラウドやJavaなどの業務に必要な知識の習得はもちろん、資格取得にもUdemy Businessを利用しています。

独自の講座の特集や学習時間の公開で、社員の学習意欲を刺激

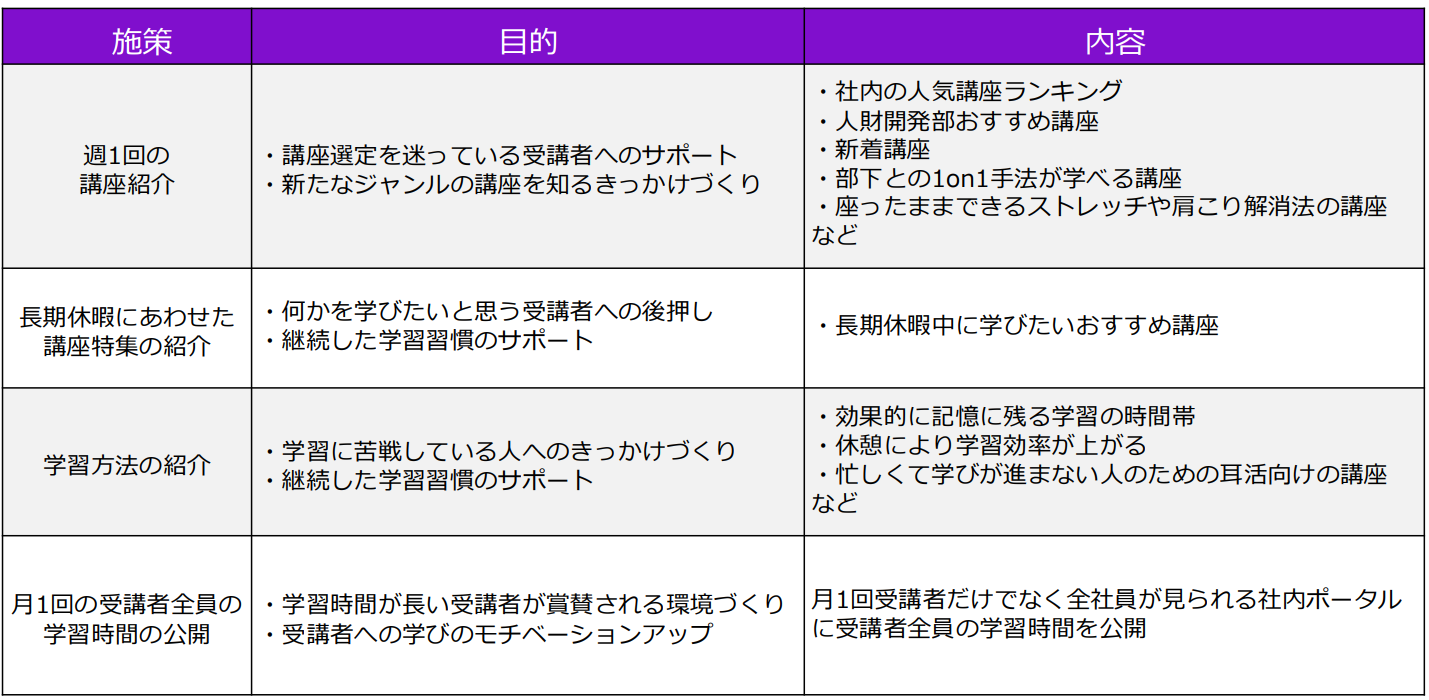

大多数が挙手制のなか、受講者が伸び続けている背景には、野田さん・濱田さんが実施する複数の活用促進施策の効果があります。週に1回の受講者へのメールでは、「社内の人気講座ランキング」をはじめとした「人財開発課のおすすめ講座」、「新着講座」などを紹介し受講者の興味を引き出すための工夫を凝らしています。

さらに、「効果的に記憶に残る学習の時間帯」や「忙しくて学びが進まない人のための耳活向けの講座」、「部下との1on1手法が学べる講座」といった受講者のさまざまな状況に合わせた特集や、夏季や年末年始などの長期休暇時には「休暇中に学びたいおすすめ講座」の特集を組んで学習を促しています。 特集への反響について濱田さんは「特集によって視聴のきっかけにつながるケースがあり、一定の効果はあると考えます。また、資格取得やITスキルに特化した講座を中心に学んでいる人には、その関連講座しかおすすめに出てこない場合も多いですが、Udemy Businessにはその他の講座もたくさんあるので、その存在をぜひ社員に知ってほしいという思いもあります。受講者にとってどのような情報が刺さるのかを試行錯誤しつつ、さまざまな切り口の内容を発信するよう心がけています」と説明します。

毎月初めには受講者全員の学習時間を公開し、一人ひとりの学習時間がすぐにわかる取り組みも行っています。目標の「月1時間半」を達成していない社員にはリマインドを行い、学習時間が長い社員は賞賛されるように各所属長と連携しています。 この施策にも独自の工夫が施されており、従来は受講者とその上司のみへの公開だったのを、2025年度からはポータルサイトを通して全社員が見られる形へと変更しました。

その狙いについて濱田さんは、「学習時間が長い社員に対して『この人はすごいんだ』と賞賛される環境を作ることだ」と話します。トップ受講者が見える化されることで、周囲からさらに尊敬・承認されるのはもちろん、その他の受講者が学びへのモチベーションを高める効果を期待しています。

学びのリアルを語り合う、「ランチ共有会」からつながる受講者の輪

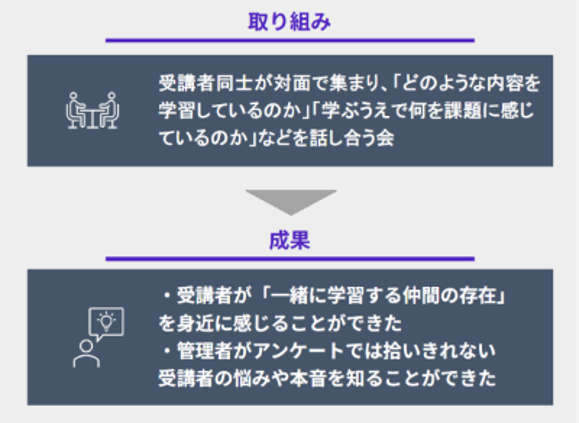

これらの施策にとどまらず、東邦システムサイエンスでは2024年度から新たに「ランチ共有会」の開催も始めました。

ランチ共有会とは、受講者が対面で集まり普段どのような内容を学習し、学ぶうえで何を課題に感じているのかを話し合える場です。Udemy Business営業担当者と、野田さん・濱田さんが促進のための取り組みについて考えるなかでこの企画が生まれたと言います。実施した感想について、濱田さんは次のように振り返ります。

「受講者のリアルな声を聞けて、非常に学びが多い機会でした。開催後のアンケートでは『また参加したい、他の受講者にも勧めたい』という声が寄せられました。Udemy Businessは一人で学習を進めやすい反面、一部の受講者からは学習のモチベーション維持が難しいという声もあります。また、受講者同士が会話する機会もあまりないのが実状です。今回、一緒に学習する仲間の存在が身近に感じられたことで、今後の学びにも良い影響が表れるのではないかと思います」

野田さんも「参加者の悩みがとても具体的にわかり実施してよかったなと思いました。やる気がないわけではなく『学習したい気持ちはあるけれど続けるのが難しい』といった本音の部分を聞くことができ、忙しいなかで学習をしてもらうための施策が必要だという新たな課題も見えました。受講者のアンケートだけでは拾えない生の声が聞けたのは大きな成果でした」と語ります。ランチ共有会は、今後も定期的な開催を検討しています。

ラーニングヒーローを表彰し継続の重要性を発信。努力が称えられる組織へ

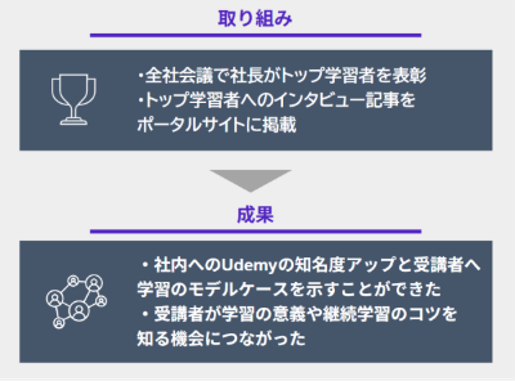

2024年度から開始した二つ目の取り組みに、「ラーニングヒーロー表彰」があります。これは、年間の学習時間が長く、Udemy Businessでスキルや資格を取得した受講者を全社員の前で表彰する制度です。新入社員と一般の2つの部門を設け、それぞれ1人ずつラーニングヒーローを選出します。社内におけるUdemy Businessの知名度アップに加え、自律的に学習するモデルケースを示すことを目的としています。

毎年開催している全社会議で社長自らが表彰を行うことで、トップ学習者にスポットライトが当たるようになりました。ランチ会の実施もあいまって、これまで1か月の学習時間がゼロだった受講者が目に見えて減りだし、成果が徐々に実感できはじめていると言います。

加えて、ラーニングヒーローへのインタビュー記事をポータルサイトに掲載する取り組みも行いました。 「ラーニングヒーローがどのように学習を進めているのか、学習がうまくいかない人へのアドバイスなどの内容を記事にまとめて掲載しています。取材して感じたのは、トップ学習者は意欲が非常に高く、目的を達成するための手段としてUdemy Businessをうまく活用しているという特長があることです。学習する動機について他の人の話を聞く機会はそれほど多くありません。なぜ学習が必要なのか、Udemy Businessで継続して学習するコツを社員に周知できたことも良かったと考えています」(濱田さん)

施策が実現した背景には「ラーニングヒーロー表彰が会社の中期経営計画とマッチした制度であったことから、管理職や経営層の理解も得やすかった」ということがあると野田さんは説明します。ちょうど人的資本の抜本強化が経営計画に盛り込まれるタイミングと合致し、社内調整がスムーズに進みました。

結果として、社長自身が全社員の前でラーニングヒーローを表彰する機会が実現し、会社全体として自律的な学びを促進する風土醸成につながっています。

資格取得者・ライセンス希望者が増加。今後は受講者分析による個別フォローをめざす

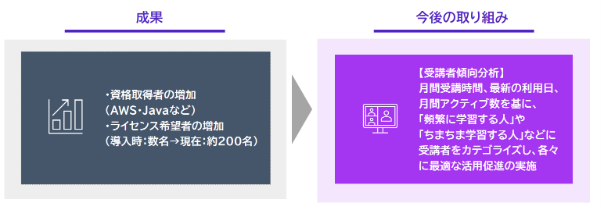

Udemy Businessを活用し、社員研修と自律的に学ぶ社員の育成に取り組む東邦システムサイエンス。導入後の成果として濱田さんは、資格取得の促進に役立った点を挙げます。

「年1回、受講者に対して効果測定のアンケートを実施していますが、Udemy Businessで学習した内容のアウトプット先として多いのが資格取得です。クラウド、AWS、Javaといった業務に必要な知識の習得に役立っているという声が寄せられています。最新の資格情報がすぐに講座としてリリースされるため、受講者の学びたいニーズに応えられていることがその要因だと思います」(濱田さん)

また最近では、社内から「Udemy Businessのライセンスに空きがあるか」という問い合わせが増えたことも注目すべき変化です。「担当プロジェクトが変わるタイミングや、新しいプログラミング言語を学びたい場面が訪れた際、Udemy Businessを使おうと考える社員が増えたのではないか」と野田さんは分析します。特に管理職層にその傾向が強く、何かあればUdemy Businessで学ぶという意識が芽生えたのは、非常に大きな成果です。

さらに、今後取り組みたい活用促進施策として、濱田さんは「受講者の傾向分析」を挙げます。受講者ごとの月間受講時間、最新の利用日、月間アクティブ数のデータを基に、「頻繁に学習する人」や「ちまちま学習する人」「学習がご無沙汰になっている人」などにカテゴライズし、それぞれに最適な施策の実施を検討しています。

ライセンスを付与したばかりの上期は学習が活発な印象ですが、下期になるとだんだん受講者の動きが停滞しはじめるという傾向がわかっています。年間を通してコンスタントに学びを継続してもらうため、下期を目途にカテゴライズした受講者に対してどのような個別施策を打つべきかを検討していく予定です。

Udemy Businessで育てる「技術力+人間力」のバランスが良い人材

さまざまな活用促進施策を通して、野田さん・濱田さんは社内の自律学習への意欲が向上した手ごたえを感じています。導入当初は数名から利用を開始したUdemy Businessでの学習ですが、今では200名以上の申請があり、資格取得や業務に必要なプログラム言語の取得、その他スキルの学び直しにおいて幅広く貢献しています。

「Udemy Businessを活用した学習文化の醸成は、中期経営計画や自社のビジョンも追い風となり、徐々に浸透しつつある」と説明する濱田さん。しかし、学習を継続する重要性への理解は、まだまだ理想には遠いのが現状です。学習を現場に根づかせるうえでは管理職層が重要な役割を担うため、まずはいかにUdemy Businessの有用性を知ってもらうかが課題となります。

東邦システムサイエンスが最終的にめざすのは、学習が習慣化し技術力・人間力の両方を併せ持つ人材の育成です。

「IT企業の性質上、学びといえば、資格やITスキルなどのハードスキルに偏りがちですが、今後はコミュニケーション力・課題解決力・リーダーシップといったソフトスキルを学ぶ社員を増やすことを目標としています。資格やITスキルに特化した講座はもちろん、ビジネススキルの講座も豊富にそろうUdemy Businessだからこそ、どちらもしっかりと学んでバランスの良い人材へと近づけるのではと期待しています」(濱田さん)

インハウスでシステム開発を行う企業が増える昨今、技術力だけでなくプラスアルファの価値を提供できる人材が求められています。そんな人材を育成することができれば、お客様の課題をより高いレベルで解決できる状態が実現し、自社の成長にも良い影響を与える可能性があります。「お客様と共に未来を創る」という理念を実現させるため、今後もUdemy Businessを活用した学習文化の醸成への挑戦は続きます。